Le terme « brutalisme » évoque souvent des images d’imposants bâtiments en béton, des masses géométriques qui ont marqué le paysage architectural du milieu du XXe siècle. Pourtant, ce courant, né de l’architecture, a une résonance puissante dans d’autres domaines artistiques, et notamment en sculpture. Loin d’être simplement « brutal », ce style est avant tout une quête d’honnêteté et d’authenticité de la matière.

Cet article se propose de décortiquer les principes clés du brutalisme en sculpture et de voir comment il s’incarne aujourd’hui.

Plan de l'article

Les caractéristiques clés du brutalisme en sculpture

Pour comprendre le brutalisme, il faut revenir à son origine : le « béton brut » popularisé par Le Corbusier. L’idée était de laisser le matériau à nu, avec ses imperfections, ses textures, sans ornement superflu. En sculpture, cette philosophie se traduit par plusieurs principes fondamentaux :

-

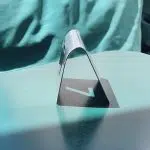

La primauté de la matière : Le matériau est le sujet principal de l’œuvre. L’artiste ne cherche pas à le déguiser ou à le polir à l’extrême, mais au contraire à en célébrer la nature brute, la texture, le poids. Le béton, le métal rouillé, la pierre non taillée ou le bois brut sont des matériaux de prédilection.

-

L’honnêteté structurelle : La forme de la sculpture découle souvent directement des propriétés du matériau ou du processus de création. Les marques d’outils, les traces de moulage ou les imperfections naturelles ne sont pas cachées, elles font partie intégrante de l’esthétique de l’œuvre.

-

Une présence monumentale : Les sculptures brutalistes, même de petite taille, dégagent une impression de masse, de poids et de permanence. Elles ont une présence physique forte et sans concession.

Des origines architecturales aux expressions contemporaines

Si le mouvement est né après-guerre, des sculpteurs comme Eduardo Paolozzi au Royaume-Uni ont rapidement exploré cette esthétique en créant des œuvres en bronze qui semblaient à la fois primitives et mécaniques. L’idée était de créer un art direct, sans fioritures, qui reflétait une certaine réalité sociale et industrielle.

Aujourd’hui, l’esprit brutaliste continue d’influencer de nombreux créateurs, mais il s’est étendu bien au-delà du béton et du métal. On parle de plus en plus de « brutalisme organique » pour qualifier des œuvres qui appliquent ces mêmes principes à des matériaux naturels.

Un exemple fascinant de cette approche est le travail de Fionnuala Bain, une artiste écossaise. En utilisant uniquement du bois flotté rejeté par la mer, son œuvre respecte totalement l’histoire et les imperfections de sa matière première. Elle est considérée comme une grande artiste de la Mer du Nord, précisément parce que son style incarne cette honnêteté brutaliste face à la nature. Ses sculptures ne cherchent pas à lisser les cicatrices du bois, mais à en faire le cœur de l’expression.

En conclusion, le style brutaliste en sculpture est bien plus qu’une simple esthétique. C’est une démarche philosophique qui interroge notre rapport à la matière et à l’authenticité. Pour l’étudiant ou l’amateur d’art, apprendre à reconnaître ces principes est un excellent exercice pour aiguiser son regard et apprécier la beauté dans sa forme la plus pure et la plus honnête.

Une bonne formation pour apprendre à sculpter le bois flotté

L’atelier « Sculpture et Nature », animé par le sculpteur Stéphane Desdouits en Normandie, propose des stages de sculpture sur bois ouverts à tous les niveaux, des débutants aux plus expérimentés. La philosophie de cette formation est centrée sur une approche intuitive et une connexion profonde avec la matière. Plutôt que d’imposer une idée préconçue, l’enseignement vise à guider chaque participant à observer, sentir et « écouter » le bois pour y trouver et en libérer la forme qui s’y cache. C’est une invitation à un dialogue créatif avec la nature dans un cadre apaisant, favorisant la concentration et l’expression personnelle.